|

ボストンから安中へ

学校法人新島学園 理事長 学園長 湯浅康毅 |

このたび同窓会会報誌「根笹」が新たに発行されますことを、心よりお祝い申し上げます。まずは、靜会長様をはじめ、各地区の会長・役員、そして全ての同窓生の皆さまに、日頃から新島学園を温かく支えてくださっていることに、深く感謝申し上げます。

とりわけ今年度には、マイクロバス購入のための支援を賜りました。これは日常的に生徒が活用するものであり、安全で豊かな教育活動に直結する大切な基盤です。同窓生の皆さまのご厚情と学園への思いに支えられて、学園は歩みを続けております。改めて厚く御礼申し上げます。

新島襄が当地で語った言葉の中に「地方教育論」があります。地方の教育の重要性を訴えたこの理念を体現しておられるのは、まさに全国各地で活動されている根笹会の皆さまであり、学園にとって大きな誇りです。

私が理事長を拝命したのは2015年のことでした。今年で10年目を迎えるにあたり、これまでの歩みを振り返ると「点を線にする」営みを重ねてきた日々であったと感じます。多くの出会いや経験という点やこれまで点在していた見えない宝を繋げ、やがて複数の線を引いて学園の輪郭を形づくってきました。

これからは、その線を円へと広げ、さらに太くしていくこと。そして複数の円を繋ぎ合わせ、大きな球体として未来へと力強く転がしていくことを目指していきたいと思います。

一方で、現実は厳しさを増しています。人口減少、少子化、教育制度の大きな変化。コロナ禍を経てグローバリズムの偏りに対する反動がナショナリズムを生み、社会は混迷しています。教育に対する期待は高まる一方で、教育現場における倫理観の欠如や制度疲労による困難も目立ち、願望と現実が乖離しているのが現状です。

開学当初の新島学園は、この地域にとって大きなインパクトを持つ存在でした。他とは違う圧倒的な価値を地域社会に提示し、共感と信頼を集めていたはずです。今日の私たちには、その伝統を単なる誇りとして掲げるのではなく、「知の集積体」として社会課題に向き合い、共に歩んでいく使命があると考えています。

もし今後10年間、何の対策も打たなければ、入学者数が現在の半分に減少するという予測もあります。この厳しい現実を直視しつつ、使命を確認し、未来を切り拓く歩みを続けてまいります。

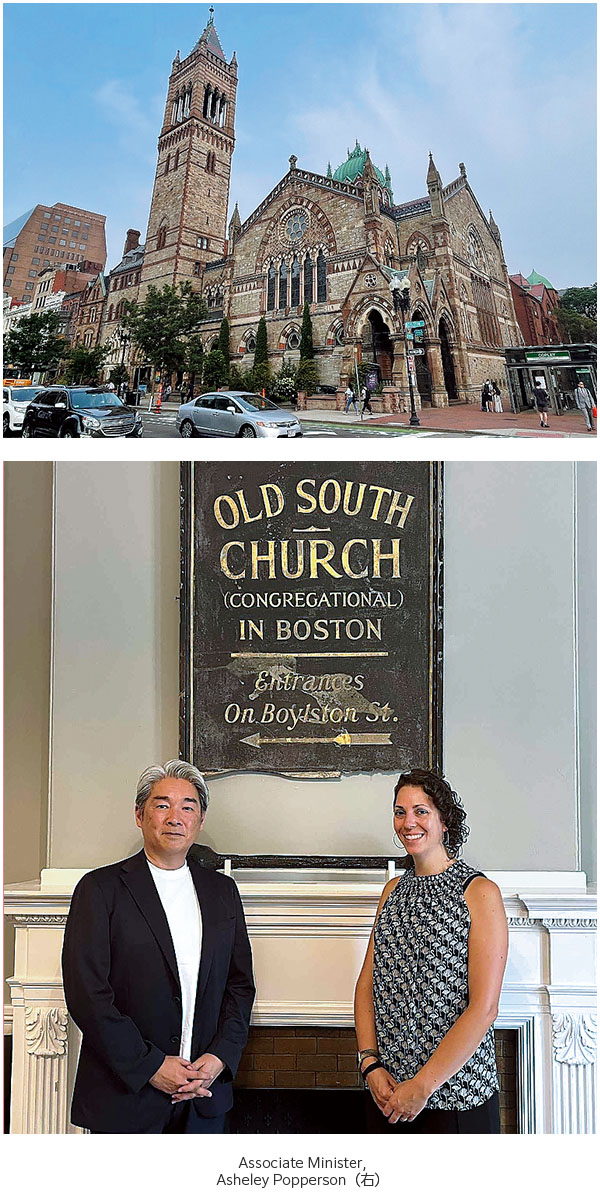

本年8月、商業展示会への参加のためアメリカ西海岸アナハイムを訪れた折、東海岸ボストンにも足を延ばしました。新島襄にとって第二の故郷である地を訪問し、2019年に実施した「新島襄オリジンツアー」以来続いてきたOld South Church in Boston(1669年創立)との関係を改めて確認し、今後の交流を協議することが目的でした。

昨年のクリスマス礼拝では、本校生徒が同教会の礼拝の中で賛美奉仕を行うという、学園史上初の機会をいただきました。その映像は今も記録として残されており、ぜひ多くの方にご覧いただきたいと願っています。

また今年は同志社創立150周年の節目の年でもあり、小栗校長が「新島襄の足跡を辿るアメリカツアー」に参加されました。私はその準備としてOld South Church関係者と会談し、今後のボストン研修旅行や礼拝奉仕、さらには2年後に控える学園80周年記念事業に向けた連携について意見を交わしました。

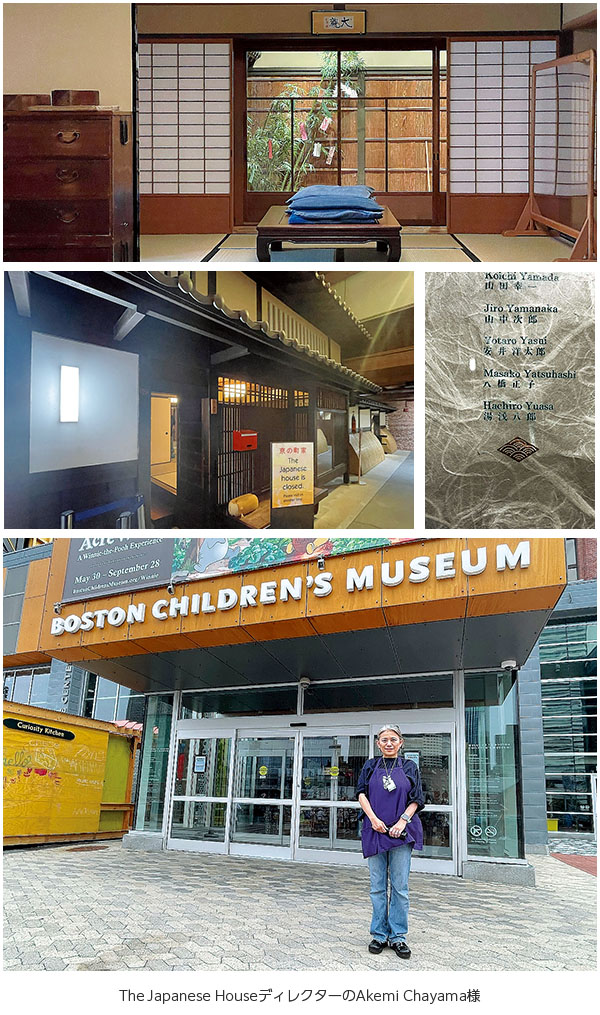

さらに、初代理事長・湯浅八郎先生にまつわる新しい史実にも触れることができました。ボストン子供博物館にある「The Japanese House」の設立に八郎先生が深く関わっていたのです。1976年のアメリカ建国200年祭を契機に京都市から寄贈された町家の移築プロジェクト。日本の職人たちが泊まり込みで移築した記録映像が残されており、その関係者名簿の中に八郎先生の名を見つけました。文化交流の歴史の中で、学園の先人が大きな役割を担っていたことに深い感銘を受けました。

私は現在、学園の新たな核として「いのちの教育」を進めています。これは単なる一つのプログラムではなく、新島襄が遺した「いのち」の精神を受け継ぎ、教育を通じて未来へ命をつなぐ包括的な取り組みです。

その目的は、

1.キリスト教に根ざした6年一貫の「いのちの学び」

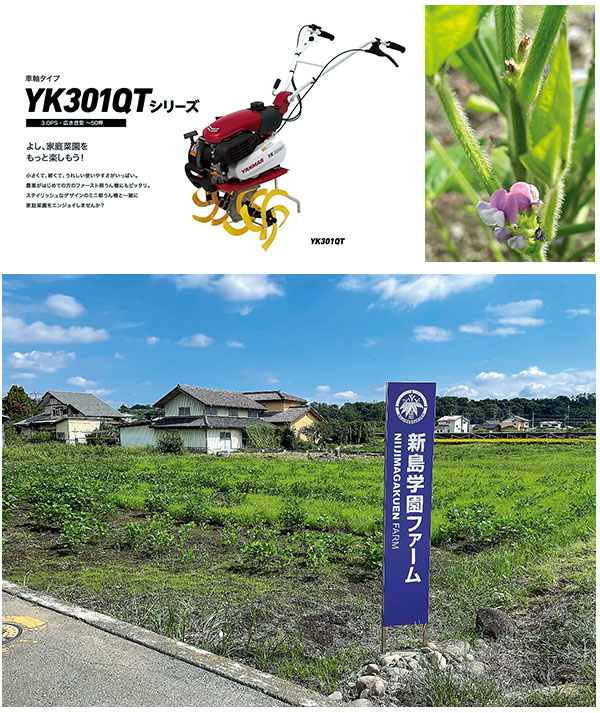

2.新島学園ファームを活用した横断的な教育活動

3.国内外のプロフェッショナルや事業者との交流

4.講習会・研修会の実施

5.教職員による独自実践の展開

といった多方面から構成されます。

2025年度は、「みんなのいのちの教育」を学校法人全体で展開し、映画上映会「荒野に希望の灯をともす」を通じて命の尊さを学び、さらにアジア学院でのサマーワークキャンプやファーム活動(今年は無農薬栽培の小麦、大豆にチャレンジしています)を拡大していきます。また、ボストンとの交流を含む国際的な活動も行っています。

「いのちの教育」とボストンとの関係は一見すると遠いように見えるかもしれません。しかし私にとっては、新島襄の「いのち」を当地で受け継ぐ使命と深く結びついており、この取り組みの最終的な目的の一つとして位置づけています。

*この度「みんなの新島学園」募金より作業用耕運機を購入させていただきました。

また「荒野に希望の灯をともす」上映会費用も同募金より活用させていただきました。有り難うございました。

いま求められているのは、表面的な「頭の教育」ではなく、真に本質を捉えた「心の教育」です。流行に流されず、文化として根を下ろす教育。新島襄の「いのち」を繋ぐ存在として、新島学園はこれからも独自の役割を果たしていきます。

創立80周年を間近に控えた今日、同窓生の皆さま一人ひとりがその歩みに共感し、力を寄せてくださることこそが、未来への最大の力となります。襄先生、そして八郎先生の志を次世代に手渡す責務を果たすために、どうか今後とも変わらぬご支援をお願い申し上げます。

最後に、再び皆さまのご健勝とご多幸をお祈りしつつ、新島学園の未来をともに築きゆくことを願い、筆を擱きます。